中学校に進学したふたハ。

今回も入学式の記憶はよく覚えていません。

中学生になっても、新しい環境は苦手でした。

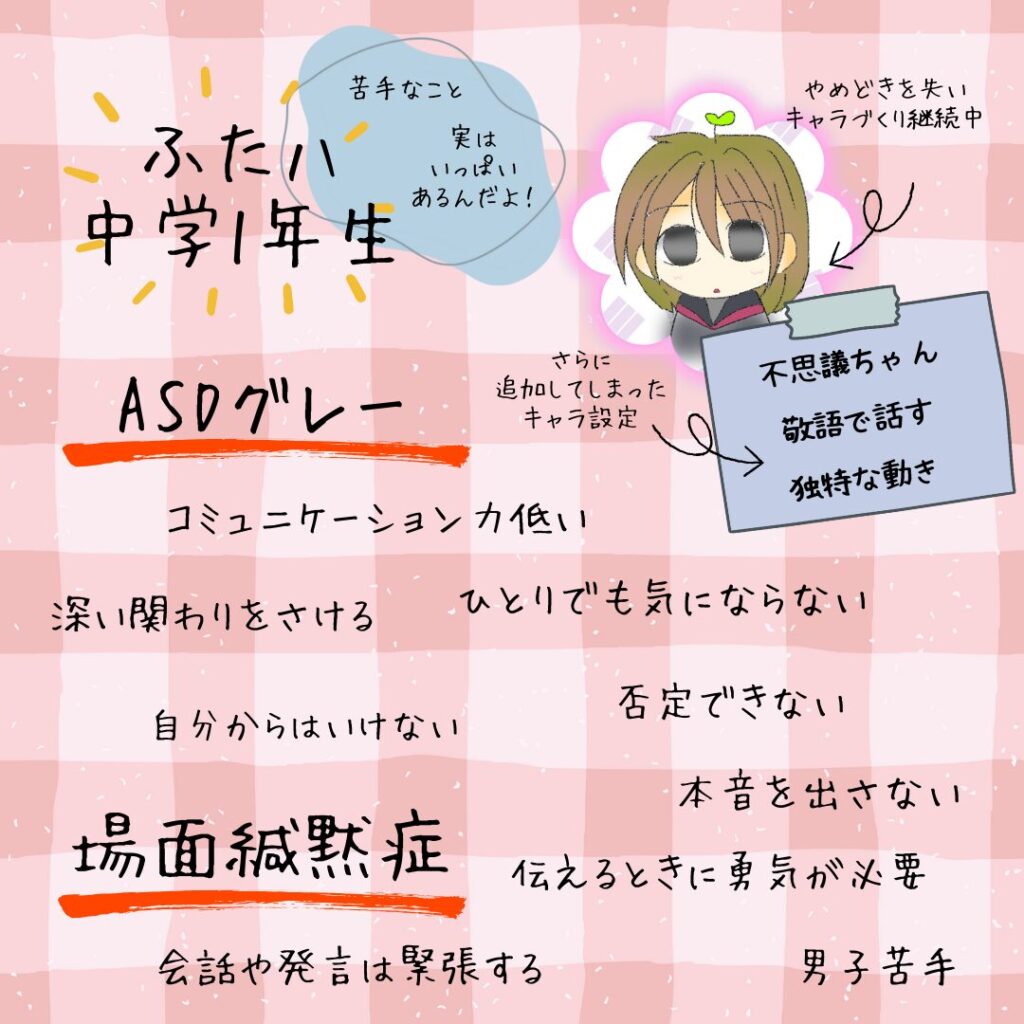

自分から話しかけることも難しく、初めて会う人や多くの人の前で話すのはとても緊張しました。

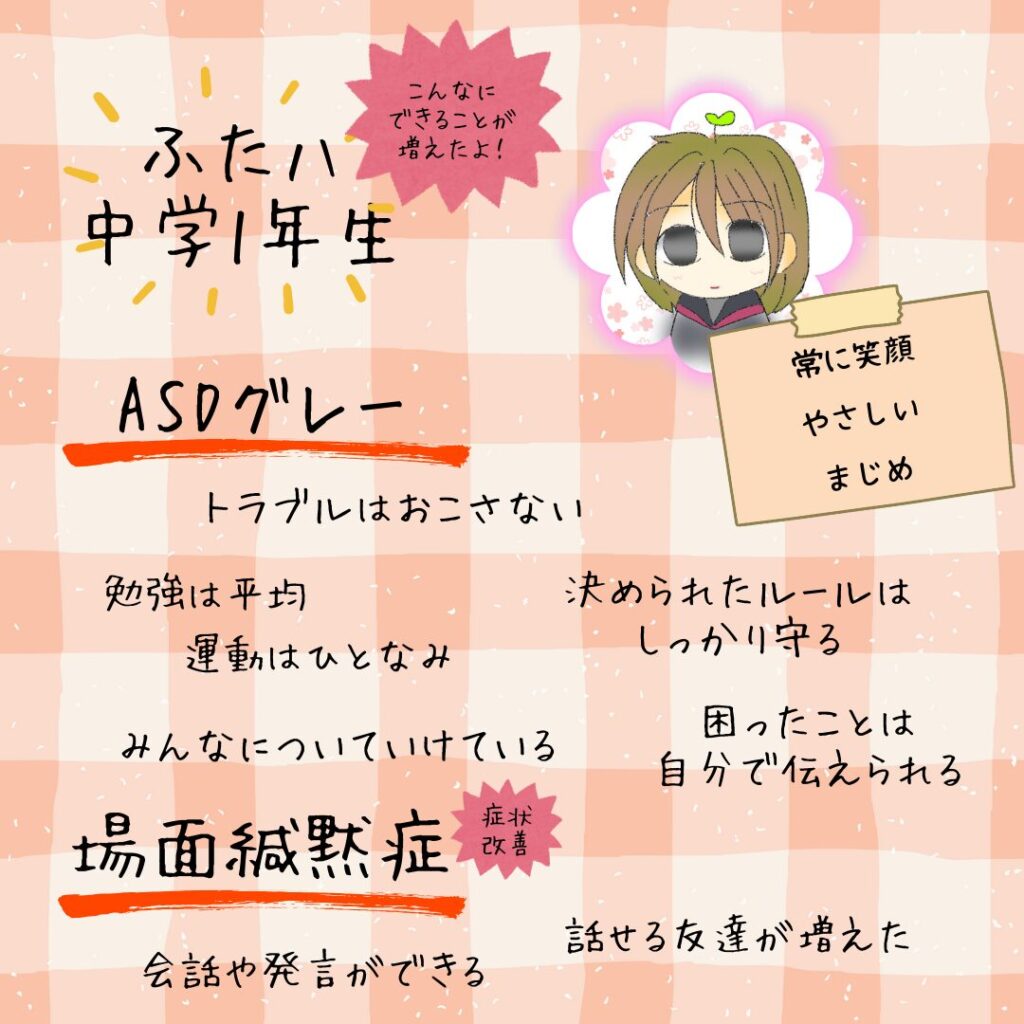

ですが、目立つほどの大きな困りごとはなくなり、場面緘黙症の症状は小学校の頃に比べると和らいでいました。

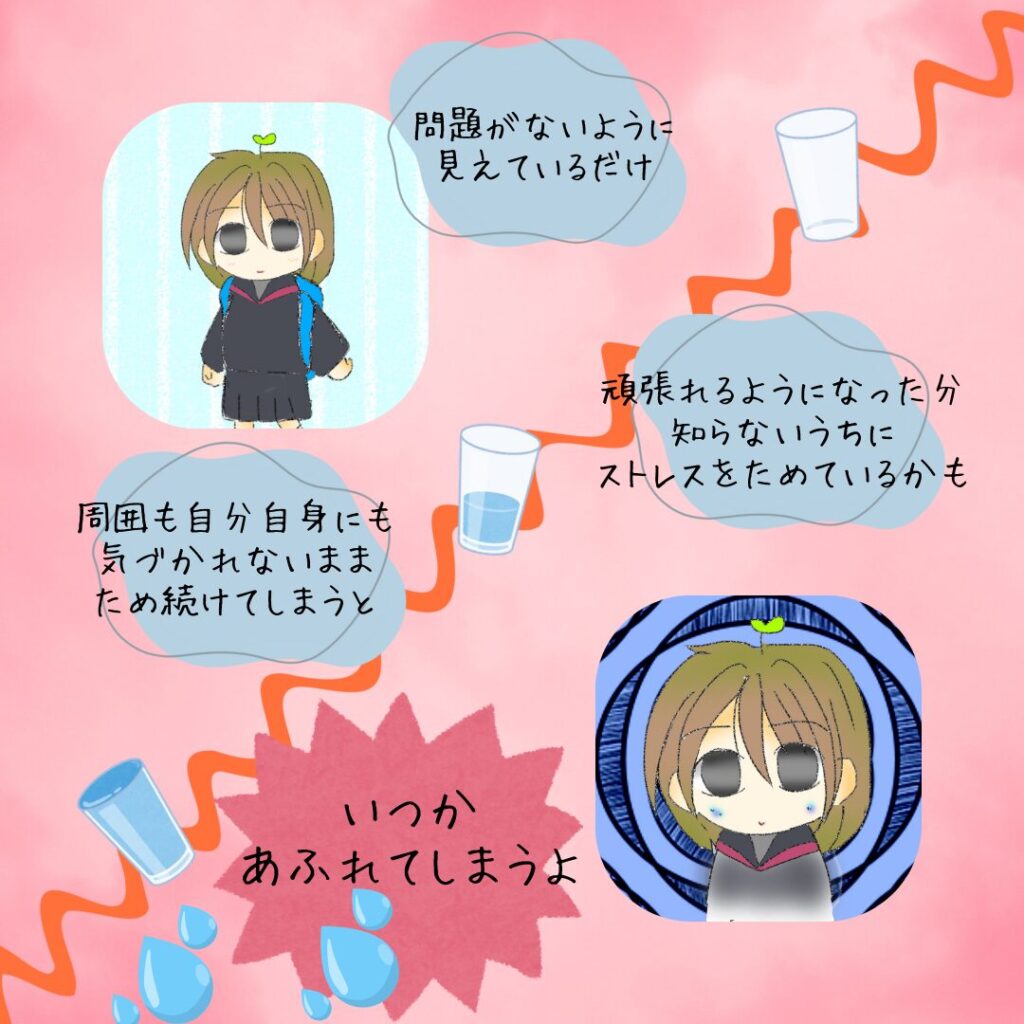

そのため、「みんなと同じようにできているから問題ない!」と、周囲からの声かけは少なくなり、小学校のような配慮はなくなりました。

ですが、もともとの困難さがなくなったわけではありません。

コミュニケーションが苦手で、できる限り自分でなんとかしようとしてしまうふたハ。

周りに気づいてもらえなくなったことで、1人で頑張り続けることになりました。

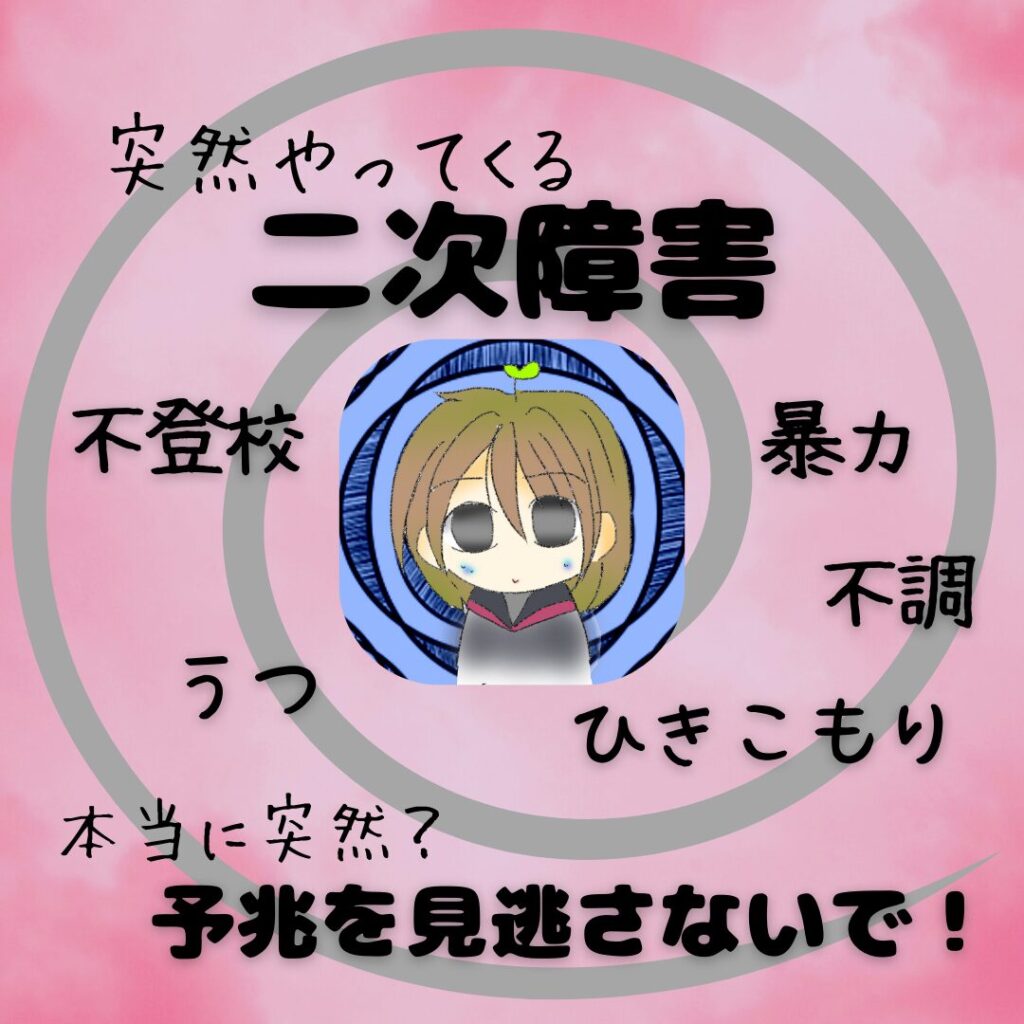

そのような状況になってしまうと、気づかないうちにストレスが溜まって、突然二次障害となって爆発する可能性があります。

二次障害にならないように、一緒に対策を考えていきましょう!

ふたハの中学校入学時の状況

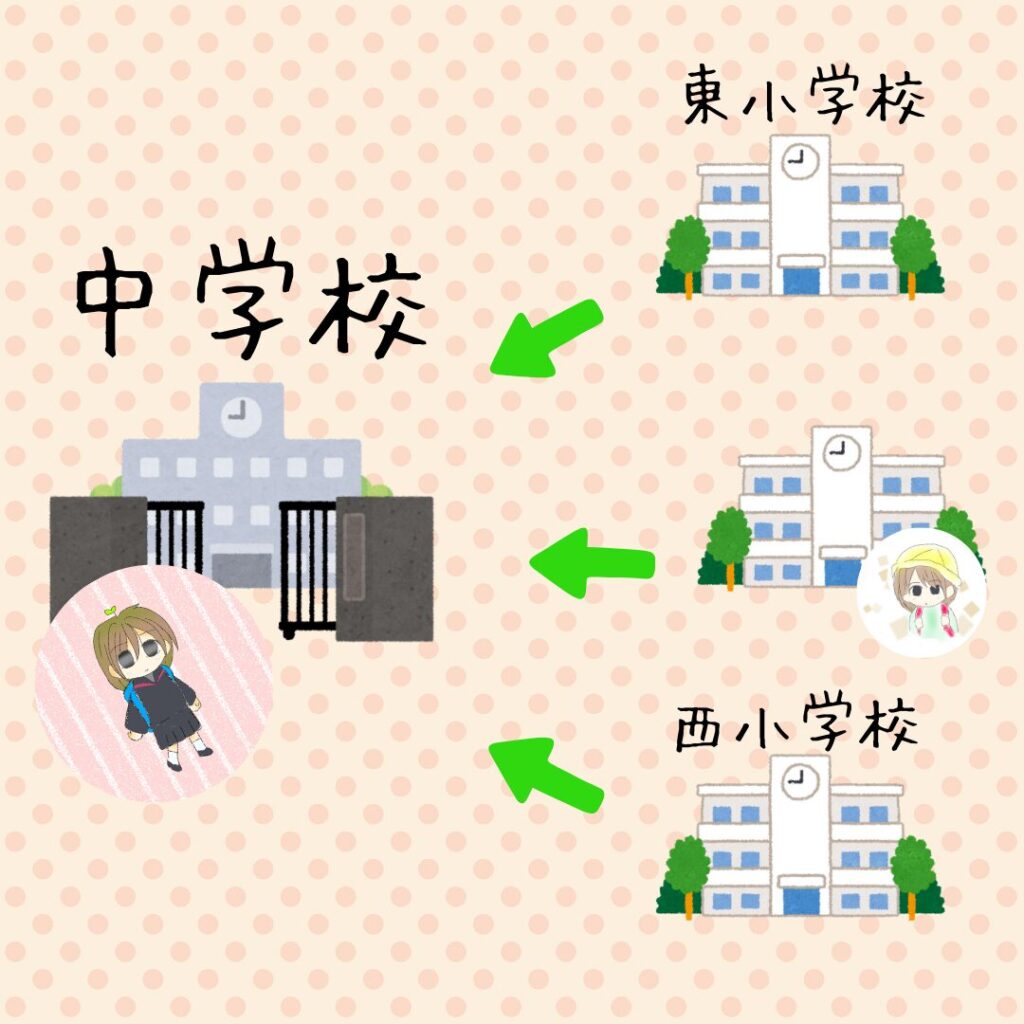

ふたハの通った中学校では3つの小学校に通っていた子たちが集まってきました。

当時、住んでいた地域では私立中学へ進学する子はあまりいませんでした。

また、地元で働いている家庭が多く、転校することは珍しかったです。

そのため、小学校のメンバーはほとんど同じ中学校に進学しました。

他の小学校の子たちが合流して人数が増えましたが、知っている子たちがたくさんいたおかげで、大きな不安はありませんでした。

1年生のクラスは6クラスあり、私は6組でした。

保育園からずっと一緒だった友達とクラスは離れてしまいました。

和らいできた場面緘黙症がもたらす問題点

保育園から小学校のころまで、場面緘黙症の症状に苦労する場面が何度もありました。

スモールステップを重ねながら、できることを増やし、自信をつけることで、日常生活を自分の力で送れるようになりました。

しかし、場面緘黙症が完全に治ったわけではありません。

会話や発言をする時には不安や緊張がともなったり、ぐっと力をこめて勇気を振り絞りながら言葉を発したりしていました。

スムーズにできているのではなく、努力を重ねながらコントロールしている状態でした。

一般の人の何倍も気を遣うので、たくさん会話や発言をすると疲れてしまいます。

しかし、場面緘黙症の症状が治まってきて、できているように見えると、自分が困っていることを周囲に気づかれにくくなってしまいます。

小学生のころは、親や先生や友達が配慮してくれ声をかけてくれた場面が多かったです。

しかし、中学生のころは、個別に声をかけてくれることはほとんどなかったです。

二次障害を防ぐために行っていること

「今まで問題なかったのに、突然学校に行けなくなった。」

このような話をよく聞きます。

突然行けたくなったのではなく、頑張りすぎたことや我慢し続けたことが原因だと私は思います。

【ふたハが子どもの二次障害を防ぐために行っていること】

- 相談しやすいように、日ごろから子どもとコミュニケーションをとっておく

- 子どもの発達障害に向き合い、学校や放課後デイの支援者と一緒に支援方法を考えて実践する

- 子どもの成功体験を積み重ねて自己肯定感を高める

- 子どものできたところや良かった部分を見つけてほめる

- 子どもの様子をよく観察し、できるだけ早く異変に気づいて対処する

二次障害が起きてしまうと、治療や対応にとても労力と時間がかかります。

まずは、二次障害を防げるように環境を整えましょう!