場面緘黙症の定義と症状

まず、場面緘黙症の定義は以下のようになっています。

米国精神医学会 (APA) が定めた「精神障害の診断と統計の手引き (DSM)」の2013年改訂版 (DSM-5) の診断基準によれば、

場面緘黙は、「他の状況で話しているにもかかわらず、特定の社会的状況において、話すことが一貫してできない」状態であると定義されている。

ぱんタの発達の遅れを相談したことをきっかけに、「自閉スペクトラム症(ASD)」という言葉を知りました。さらに、勉強をしていくうちに「場面緘黙症」という言葉を知りました。

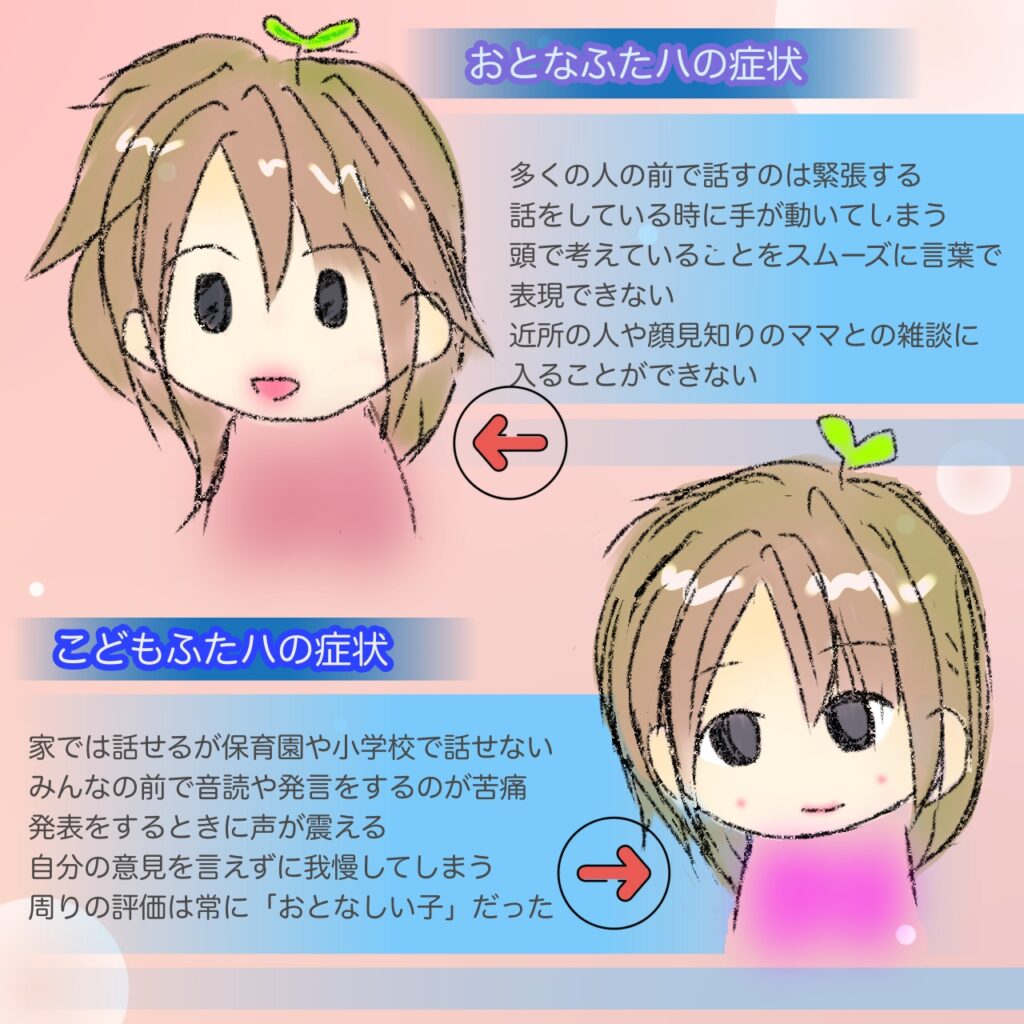

ふたハがまだ小さかったころ、家では普通に話せるのに保育園や小学校では話せなかったことを思い出しました。あの時の症状は「場面緘黙症」だったことに、40歳になって気づきました。

特に症状がひどかった時期は保育園~小学校低学年のころでした。私は2年保育で保育園の年中の歳から集団生活が始まりました。今まで家でのびのびと生活していたのに、突然環境が変わった不安のせいか、なかなか園になじめず毎日泣いていた記憶が残っています。

保育園から小学校の入学直後は全く話せませんでした。次第に、小声で話せるようになり、仲の良い友達には話せるようになり…と症状は成長するにつれ改善しています。

ですが、現在でもコミュニケーションや会話の困難さを感じることはたくさんあります。長期間まともなコミュニケーションをとれず、会話の経験が少ないことが原因だと思います。

近年、場面緘黙症の認知度は広がっているように感じます。しかし、問題行動が表面的に現れにくく周囲に気づかれないため、支援につながることが難しいです。さらに、自分からも困ってることを言えないために1人で抱えてしまい二次障害につながる可能性もあります。

自閉スペクトラム症(ASD)との関連性

私は今までの経験を振り返ると自閉スペクトラム症(ASD)と場面緘黙症に当てはまることがたくさんあります。そのため、「私は自閉スペクトラム症(ASD)と場面緘黙症だ。」と、自己診断をしています。しかし、実際に診断をしていないので、明確に断言することはできません。

自閉スペクトラム症(ASD)と場面緘黙症の症状は似ている部分があるので判断するのは難しいです。

大きく違うのは、自閉スペクトラム症(ASD)は「脳機能の障害」であり、「場面緘黙症」は不安症のひとつだとされています。つまり、自閉スペクトラム症(ASD)は治らないが、「場面緘黙症」は適切な支援によって症状の改善をすることができます。

しかし、場面緘黙症の症状がある子どもの中には、自閉スペクトラム症をあわせもつ場合もあります。話せないこと以外の困りごとや特性を知って、一人ひとりにあった支援をしていくことが大切です。

私も子どもの頃に適切な支援を受けることができていたなら…

楽しい経験がもっとたくさんできたかもしれない…。自己肯定感が養われポジティブに物事を考えられる人になっていたかもしれない…。多くの人とコミュニケーションが取れるようになっていたかもしれない…。

といろいろ考えてしまいます。

「自閉スペクトラム症(ASD)」や「場面緘黙症」で悩んでいる親子の支援が広がるように、このブログで今までの経験をたくさん発信していきたいと思います。