ふたハが小学生の時は、自分で助けを求めることができませんでした。

些細な事は我慢していました。どうしても助けてほしい時に唯一の手段は泣くことでした。

泣くことでいつも周りに気づいもらっていました。

大人になった今でこそ、困った時は相談できるようになりました。

しかし、相談できない状況におちいることも未だにあります。

最近では、ぱんタの自閉スペクトラム症発覚前後の時。

1人でなんとかしようとしてメンタルを壊しかけました💦

《ふたハの相談が苦手な理由》

- 誰かに相談して行うよりも自分1人で行う方が使う労力が少ないと感じる

- 相談する時に自分の考えを上手く伝えられない

- 伝える瞬間に緊張する

- 伝えるための事前準備に時間がかかる

- 相談相手のことを考えすぎてしんどくなる(こんなことを言ったら迷惑かな…。今忙しいかな…。)

これらのことから相談することを避けてしまいがちです。

しかし、ギリギリになってから助けを求めると、問題を解決するまでの時間がとてもかかります。

また、場面緘黙症や自閉スペクトラム症(ASD)の特性があると、周囲に助けを求めることはとても難しいことです。

そこで、今回は「困った時に助けを求める」ことをテーマに一緒に考えていきましょう!

《小学生ふたハ》調子が悪くてもギリギリまで我慢。助けを求められない理由。

高学年になると、最低限の会話と適度な距離感で毎日それとなく過ごしていました。

ただ、自分のことに関するマイナスなことは、言えずに自分の中でためてしまうことが多かったです。

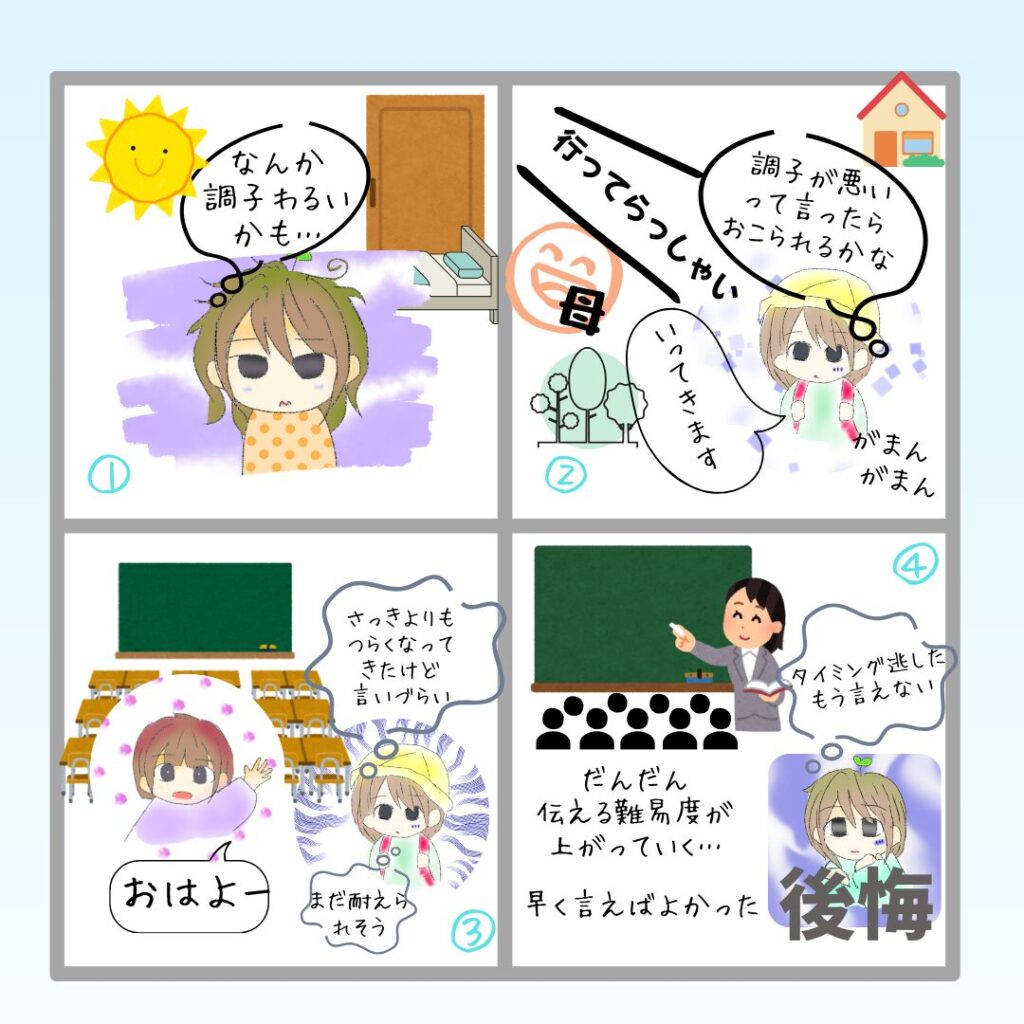

ある朝のことです。

起きた時に、頭がボーっとしていて、なんとなく体調が悪い予感がしていました。

でも、母に体調が悪いことが言えなくて、いつも通りそのまま登校しました。

もしかしたら、体調が良くないのは今だけで、学校に行ったら良くなるかもしれない。

そんな淡い期待がありましたが、調子は悪くなる一方でした。

悪くなるにつれてより言いづらくなり、友達にも先生にも言えないまま授業が始まってしまいました。

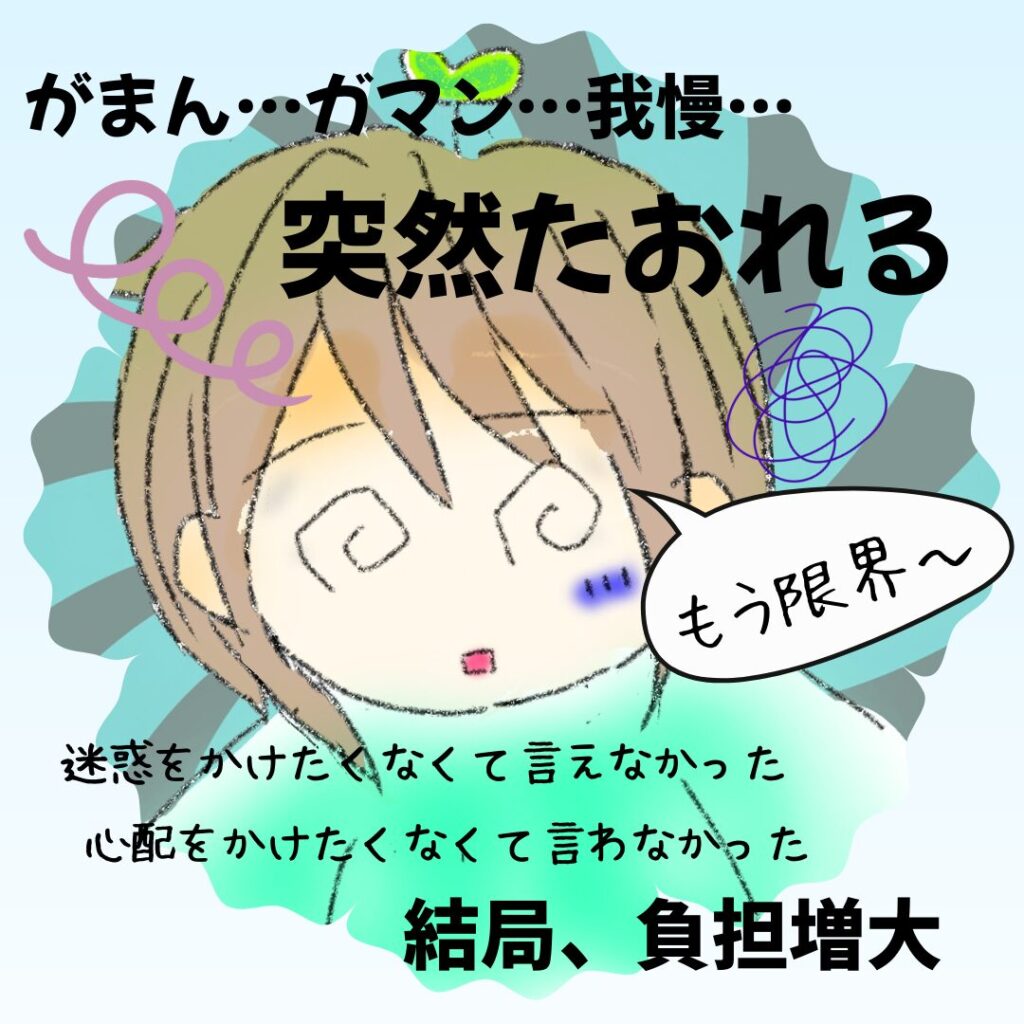

途中で我慢の限界がきて、目の前が真っ暗になり倒れてしまいました。

うっすら意識がもうろうとしている中で、私を呼ぶ先生や友達の声が聞こえてきたのを覚えています。

気づいた時には保健室で寝ていました。

迷惑や心配をかけたくなくて、自分が我慢をすれば1日終わると思っていました。

しかし、最終的にはいろんな人に迷惑をかけてしまうことになりました。

《小学1年生ぱんタ/自閉スペクトラム症(ASD)》困った時のアピールの方法

現在小学1年生の息子ぱんタ。

私と同様に、自分から助けを求めることが難しいようで、困ったことがあるとよく泣いています。

ですが、ぱんタが年齢を重ねるうちに、泣き方が落ち着いてきました。

以前は「ギャー」「わー」と大きな声で泣くことが多かったです。

最近は「しくしく」「ぽろぽろ」と静かに泣くようになりました。

大声で泣かれるのは注目をあびすぎて困ります。

しかし、静かに泣くのも、困っていることが周りに伝わりにくく、ほっとかれてしまうのではないか心配です。

今困っています!

そのため、ぱんタが自分で助けを求められるように支援しています。

《小学1年生ぱんタ/自閉スペクトラム症(ASD)》小学校と放課後等デイサービスでの支援方法

まず、ぱんタを支援してくれている小学校支援級の先生や放課後等デイサービスの職員の方に、連絡帳や懇談会の時など伝えやすい方法やタイミングで問題点を伝えます。

ぱんタが自分で助けを求められなくて困っています!

■小学校での取り組み

ぱんタは入学当初、支援級の先生や支援員の先生に自分から話すことは少なかったようです。

ですが、少しずつ環境に慣れてきて、現在では困ったことやささいな会話も自分からすることが増えてきたと聞いています。

小学校の交流級の授業では支援員の先生が近くで見てくれていて、交流級の担任の先生よりも伝えやすいです。

そのため、支援員の先生に伝えることから始めて、最終的には担任の先生や友達に困っていることを伝えられるように目標設定をしています。

■放課後等デイサービスでの取り組み

ぱんタが上手く気持ちを伝えられず泣いてしまった時は、どんな言葉で伝えればよかったのかをその都度伝えてます。

最初のうちは1人で言えずに職員の方と一緒に伝えるところからのスタートになるかもしれません。

ですが、何度も練習することで、自分で言えた経験が増え、自信につながります。

放課後等デイサービスは小学校よりも人数が少なく大人の目が多い環境ですので、ここで困った時に伝える練習や経験を重ねて、小学校の環境でも困った時に助けを求められるように日々支援をしてもらっています。

《小学1年生ぱんタ/自閉スペクトラム症(ASD)》家庭での支援方法

■家庭での取り組み

ぱんタが調子が悪い時に、今まではあいまいな情報しか伝えられず、情報が少ない中で判断しないといけませんでした。

今は、具体的にどこがどんなふうに痛いのかを教えてくれるようになりました。

私が忙しかったり余裕がなかったりした時に、話しかけられると嫌そうに返してしまうことがあります。

また、過剰に心配しすぎて、強い口調になってしまうこともあります。

せっかく、ぱんタが話しかけてくれたのにマイナスな印象を与えてしまうと、話しかけづらくなってしまうので、ぱんタの気持ちを受け止めて話を最後まで聞くように気をつけています。

まずは、近い人に伝えることから始めてみましょう!

また、自閉スペクトラム症(ASD)の子育ては、1人で抱えるのは負担がとても大きいです。

支援してくださる方々との連携を大切にして、課題を一つ一つ乗り越えていきましょう!